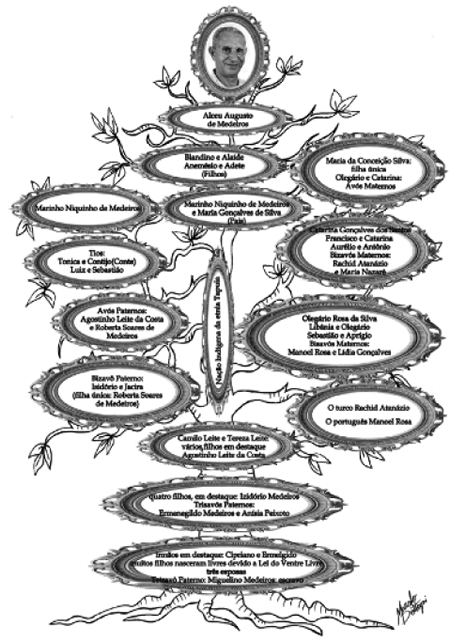

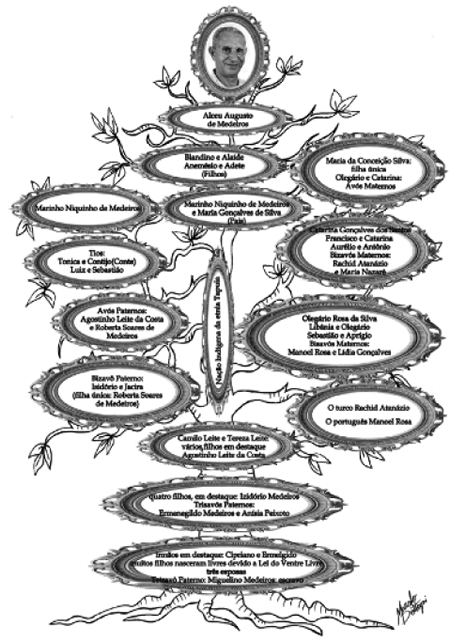

ÁRVORE

GENEALÓGICA DE ALCEU

Eu

tinha dez anos de idade quando concluir o curso primário,

na cidade de Coração de jesus. Naquela época,

nas cidades pequena do interior a escolaridade chegava somente

até o quarto ano primário. Voltei a morar na

fazenda de meus avós que me criavam, porque eu era

órfão de pai e mãe. Meu tio Caetano,

o mais velho, decidiu não trabalhar mais na fazenda

e foi para um garimpo de diamante, em um lugar de nome Buriti

Grande, situado no pé da Serra do Cabral perto do povoado

do Barreiro, hoje a cidade de Francisco Dumont. Ele casou

por lá mesmo, e vinha em casa de vez em quando somente

a passeio. Em um destas visitas, pediu aos meus avós,

pra me levar com ele, para fazer companhia para sua esposa,

porque quando ele saia para trabalhar no garimpo, ela ficava

muito sozinha. É que ele saia pela manhã e só

voltava ao anoitecer. Meus avós autorizou e eu fui

com meu tio para o garimpo de Buriti Grande. A viagem era

longa, mas eu aguentei montado no lombo do cavalo. Lá

eu conheci muita gente, inclusive o Sr. José Borem

que era dono de todas

aquelas terras, inclusive as terras do garimpo. Conheci também

os outros pequenos fazendeiros que fornecia mantimentos, carnes,

leite, queijo, verduras e legumes para os garimpeiros. Entre

eles, eu destaco o Sr. José Fernandes que era um dos

pequenos fazendeiros. Ele era um senhor de idade bastante

avançada, notava isto pela sua cabeleira e barba completamente

branca, e um rosto bastante enrugado. Mas era muito simpático,

e estava sempre alegre, gostava de contar causos, e sabia

de muitos causos, e eu gostava de ouvi-los. Era da casa dele

que toda manhã eu buscava o leite para o consumo em

casa. Todos me conhecia pelo o apelido de Seu Zinho. Um certo

dia, ele me perguntou! Como é seu nome todo meu rapaz!

Eu disse! Meu nome é: Alceu Augusto de Medeiros. Onde

você nasceu! Eu nasci no Pitinha, hoje o povoado de

São João da Lagoa. Ele perguntou! Como chama

seus pais! Eu disse: Meu pai, Marinho Niquinho de Medeiros

e minha mãe, Maria da Conceição Silva.

Perguntou! Como chama sua avó mãe de seu pai!

Minha avó mãe de meu pai é Roberta Soares

de Medeiros. Ele ficou me olhando de maneira enigmática

e me perguntou! Você quer ouvir um causo que começou

há muitos anos atrás e terminou na sua avó

Roberta! Sim eu quero ouvir! Mas o senhor conhece a minha

avó Roberta! Eu não conheço! Quem conheceu

foi o meu pai. Ele era tropeiro e viajava por aquelas banda,

e pousava lá no Rancho da Pêia, o Pitinha de

hoje, é lá que ela mora não é!

É Sim sinhô. Venha aqui a tarde eu vou fazer

um chá de canela pra nós tomar com queijo fresquinho,

depois eu vou conta um causo pra você. Você vem?

Venho Sim Sinhô. A tarde quando cheguei, o senhor José

Fernandes já estava me esperando sentado em um grande

champrão de madeira sob a sombra de uma frondosa mangueira,

ao lado sobre o banco havia um bule com chá, duas xícara

e um prato com queijo já cortado em pedaços.

Quando me aproximei, o senhor José Fernandes com um

largo sorriso no rosto disse! Você é bom no trato

menino, senta ai vamos comer! Acabamos de tomar o chá

acompanhado com queijo, ele limpou a boca com as costa da

mão e com começou a contar

o causo. No começo do século dezoito, ou seja

entre l820 e l825, chegou no povoado do Senhor do Bom Fim,

hoje a cidade de Bocaiuva, uma lava de escravo homens e mulheres,

comprados por fazendeiros daquela região. Depois de

alguns anos, já havia aumentado muito as famílias

dos escravos, e uma delas era liderada por um dos integrantes

de nome Miguelino Medeiros. Diziam que ele tinha três

mulheres e uma delas era branca. Vamos falar somente dele,

porque foi dele que surgiu muitas famílias de escravos

e não escravos no norte de Minas Gerais. Miguelino

Medeiros foi pai de muitos filhos que pela lei do ventre livre,

nasceram libertos e esparramou por várias região

do sertão do norte de Minas, e outras regiões.

Eles eram muito trabalhadores, adquiriram famílias

e diziam que alguns casaram com moça branca e tiveram

muitos filhos e filhas, e muitos deles chegaram aprender a

ler e escrever, como foi o caso de Cipriano de Medeiros, que

não saiu da região onde seu pai morava e ainda

escravo. Ele ficou muito rico, comprou a alforria do pai e

foi dono de muitas fazendas na região. Três deles

foi! Um para a região onde é hoje o povoado

de Claros dos Poções. Outro lá para os

lados de Pirapora. Mas vamos falar daquele que foi para a

região do arraial do Santíssimo Coração

de Jesus. Dos filhos de Miguelino Medeiros que foram para

outras regiões, adquiriram famílias e tiveram

muitos filhos e netos. Vou destacar entre eles, o que foi

para a região do Santíssimo Coração

de Jesus, depois Vila Inconfidência, hoje a cidade de

Coração de Jesus. Ele chamava Hermenegildo Soares

de Medeiros, o nome era difícil de pronunciar, então

ficou conhecido como Miligido. Miligido casou com uma moça

branca de nome Anísia Peixoto e tiveram quatro filhos.

Não vou falar dos outros três filhos de Miligido.

Vou falar somente do filho mais novo de nome Isidoro Medeiros

que casou com uma Índia da etnia Tapuia, de nome Jacira

e tiveram apenas uma filha que recebeu o nome de Roberta Soares

de Medeiros. Isidoro havia adquirido uma fazenda na margem

do córrego denominado Barro. A fazenda tinha uma boa

gleba de terra, e ficava perto de uma pousada de

tropeiros, conhecida como: Rancho da Pêia, depois o

povoado do Pitinha, hoje São João da Lagoa.

Na fazenda do Barro, trabalhava na labuta, vários negros

libertos, filhos e netos libertos, entre eles, o capataz Agostinho

Leite da Costa, filho de Camilo Leite da Costa, escravo liberto

pela a lei Áurea. Era casado com Tereza Leite e tinham

quatro filhos incluindo Agostinho. Camilo era sapateiro e

tinha uma oficina de concerto de sapatos no Arraia do Santíssimo

Coração de Jesus. Jacira a esposa de Isidoro

morreu quando Roberta era uma menina com doze anos de idade.

Não havia escolas naquela redondeza, por isto Roberta

era analfabeta, mas sabia tudo de fazenda. Daqui para a frente

o senhor José Fernandes parou de fazer a narração

porque não sabia mais o que aconteceu. Mas eu sabia,

e continuei a contar. Quatro anos após o falecimento

de Jacira, Isidoro também morreu, ficando a filha Roberta

órfã de pai e mãe aos dezesseis anos

de idade. Roberta já namorava com Agostinho escondido

do pai, agora finado Isidoro. A pedido de Roberta, Agostinho

passou a ser o administrador da fazenda. Eles não podia

se casar, porque Roberta era menor de dezoito anos, e o padre

não celebrava o casamento porque ela era menor de idade.

Quando Roberta completou dezoito anos de idade, eles se casaram

e tiveram cinco filhos. Pela ordem de idade: Luiz –

Sebastião – Tonica, única filha mulher

– Marinho Niquinho de Medeiros – e Contijo (Conte).

Destaco aqui: Marinho Niquinho de Medeiros, porque daqui para

a frente ele tem tudo a ver com minha história. Esta

foi a parte da origem de meu pai.

Agora conto a parte da origem de minha mãe. No final

do século dezoito ou seja: entre l890 e l895, no arraial

do Santíssimo Coração de Jesus, que devido

o aumento da população passou a chamar Vila

Inconfidência. Nesta época havia chegado no Rio

de Janeiro um português de nome Manoel Rosa da Silva,

que sonhava em ficar rico no garimpo de diamante, e foi para

a região de Diamantina garimpar. Não teve sorte.

Soube de um garimpo que estava produzindo muito diamante

na região de Grão Mogol. Foi para lá,

e conseguiu garimpar algumas pedrinhas de diamante que lhe

rendeu um bom dinheiro. E acreditando no ditado popular que

dizia! O garimpo dá, o garimpo toma! Resolveu não

trabalhar mais no garimpo. Com o dinheiro que ganhou no garimpo,

decidiu comprar uma fazendinha, e viver tranquilo. Comprou

um cavalo arriado e um burro cargueiro para levar a tralha

de cozinha e os mantimentos, e viajou para encontrar o lugar

que desejava. Partiu para o rumo de Montes Claros. Em Montes

Claros não encontrou o lugar que pretendia comprar.

Seguiu em frente até chegar em Vila Inconfidência.

Lá foi informado que havia umas terras a venda, perto

da cabeceira do córrego denominado Traçado.

Ele foi ver, e encontrou a terra que queria. Era realmente

uma terra boa, com bastante água para a lavoura e para

o gado. Ficava situada doze quilômetros ou seja duas

léguas de Vila Inconfidência, e limitava com

a fazenda Colodino de propriedade do turco Rachide Atanásio.

Comprou a terra e construiu uma boa casa com o material usado

na época, que era, adobo, barro e madeira. Conheceu

lá uma moça muito bonita, de nome Lídia

Gonçalves, filha de um pequeno fazendeiro cuja as terras

limitava com ele. Apaixonaram e namoraram por pouco tempo,

casaram e tiveram quatro filhos que eram: Sebastião,

Aprígio, libânia e Olegário. O português

Manoel Rosa, havia chegado depois do turco de nome Rachide

Atanásio. Rachide foi mascate ambulante e viajava por

toda aquela região vendendo suas mercadorias que eram:

cortes de tecidos para confecções de roupas,

aviamentos como: carreteis de linha, rendas, colchetes, agulhas,

alfinetes, botões, gravatas, suspensórios, meias,

curriões, chinelos, pomadas, pó de arroz, perfumes,

sabonetes, espelhos, pasta de dente e outros mais. Transportava

tudo em malas e sacolas de lona na garupa do cavalo. Depois

de passar vários anos viajando e mascateando, Rachide

Atanásio havia economizado dinheiro bastante para comprar

a fazendinha que tanto sonhava. Encontrou o lugar que queria

para formar sua fazendinha, distante duas léguas da

Vila Inconfidência. Era uma boa terra de cultura,

com bastante água corrente e perene. O lugar chamava

Colodino e limitava com o córrego de nome Traçado,

que era limite com as terras que mais tarde seria comprada

pelo português Manoel Rosa da Silva. Ele construiu a

casa, os currais e passou a criar gado bovino que produzia

leite para o consumo e também queijo e requeijão

e vendia na Vila. Além da produção de

cereais, legumes, verduras e frutas. O turco Rachide Atanásio

chegou no Brasil e embrenhou pelo sertão de Minas Gerais

alguns anos antes do português Manoel Rosa da Silva.

Gostou do lugar, e resolveu fincar o pé ali mesmo na

Vila Inconfidência, de onde saia para vender suas mercadorias

na redondeza. E também foi onde conheceu uma moça

de nome Maria Nazaré, mas conhecida por Nazinha. Ela

foi o seu grande amor, mas não podia casar ainda, devido

a sua condição de viajante, e também

não tinha uma casa pra morar, mas ficaram namorando!

Agora ele podia casar e a pediu em casamento, ela aceitou.

Casaram e tiveram três filhos homens e uma filha mulher.

Pela ordem: Aurélio, Antônio, Francisco e Catarina.

Os filhos do turco Rachide, e os filhos do português

Manoel Rosa, que eram vizinhos e foram sempre amigos fizeram

o curso primário juntos, cresceram juntos, e alguns

casaram com a irmã dos outros. Os filhos das duas famílias

adquiriram cada um, uma gleba de terra na região e

fizeram suas fazendas. A maior delas era a fazenda de Olegário

que ficava na parte baixa do córrego do Traçado

e tinha o nome de Fazenda do Traçado. Aurélio

casou-se com Libânia, Francisco casou-se com Tonica,

filha de Roberta Medeiros, Antôniocasou-se com Henriqueta

prima de Catarina, Sebastião casou-se com Rita também

prima de Catarina. Aprígio foi embora para São

Paulo e nunca mais apareceu. Olegário casou-se Catarina,

e tiveram apenas uma filha que pelo o batismo, recebeu o nome

de Maria da Conceição Silva. Três anos

depois do casamento, Olegário faleceu e Catarina ficou

viúva, com um filha de dois anos de idade. Mas vamos

falar de uma outra família, que há muito tempo

antes da chegada do turco Rachide Atanásio e do português

Manoel Rosa havia chegado naregião

do Santíssimo Coração de Jesus, vindo

do estado da Bahia, era a família dos Guedes. Composta

pelos irmãos: Tonico, Joana, e Felício. Tonico

casou-se com uma moça de nome Maria Elpídia

e tiveram seis filhos: Josefa (Zefinha), Julho, Cândido,

Nazinha, Faustino e Joaquina. Todos tinham o sobrenome Guedes.

Joana casou-se também com um rapaz da região

e tiveram sete filhos: Pedro, Cátia, Elói, Geraldo,

Maurício, Firmino e Juliana. Entre os irmãos

Tonico e Joana, Felício era o mais novo e já

era tio dos filhos deles. Anos mais tarde Felício Pereira

Guedes casou-se com a viúva Catarina e veio a ser o

pai adotivo da menina Maria da Conceição Silva.

Felício e Catarina tiveram mais cinco filhos: Caetano,

Arão, Aristóteles (Tote), Maria Alvina (Lia)

e Manoel Venâncio (Tave). Todos com o sobrenome Pereira

Guedes. Com o casamento, Catarina passou a ter o nome de Catarina

Gonçalves Guedes. A menina Maria da Conceição

Silva era carinhosamente aplicada por Negrinha, embora fosse

branquinha de cabelos pretos e lisos. Os filhos de Agostinho

Leite e Roberta Medeiros e os filhos de Tonico Guedes e dona

Maria Elpídia Guedes, eram mais ou menos da mesma idade,

como também os filhos de outras famílias que

naquela época chegaram na região. Todos eram

amigos na infância, e continuaram amigos depois de adultos.

A população Medeiros, Guedes, Rosa e Atanásio,

cresceu e foi misturando com outras que chegou na redondeza

e esparramou para outras região. Marinho Niquinho de

Medeiros filho de Agostinho Leite da Costa e Roberta Soares

de Medeiros, casou-se com Maria da Conceição

Silva, filha de Olegário Rosa da Silva e Catarina Gonçalves

dos Guedes (e também filha adotiva de Felício

Pereira Guedes, segundo esposo de Catarina). Tiveram cinco

filhos: Alceu Augusto de Medeiros, Anemésio Silva Medeiros,

Adete Silva Medeiros, Blandino Silva Medeiros e Alaíde

Gonçalves de Medeiros. Pesquisei e escrevi, o relato

da minha ÁRVORE GENEALÓGICA. Observação!

Pertênço a quatro etnia! O NEGRO, ÍNDIO,

TURCO E PORTUGUÊS. Meu nome? Alceu Augusto de Medeiros.

DA

CADEIA PÚBLICA DE MONTES

CLAROS AO PRESÍDIO: REGISTRO

HISTÓRICO DA TRANSIÇÃO DAS

ESTRUTURAS DE GESTÃO PRISIONAL

“Liberdade

é uma palavra que o sonho humano alimenta, não

há ninguém que explique e ninguém que

não entenda.” Cecília Meireles

Do

Arraial das Formigas até Montes Claros, muita história

foi construída e desde os tempos de arraial, o embrião

da cadeia pública, de alguma forma foi fecundado. Passaram-se

décadas, e a cidade foi crescendo e da mesma forma

a criminalidade também.

Passando para a história mais moderna do antigo arraial,

em 1986 a Administração Pública Municipal

inaugura a Cadeia Pública da cidade, localizada à

Av. Engenheiro Rolando Trindade, nº 140, Jardim Alvorada.

A Cadeia de Montes Claros desde aquela data até o dia

1º de março de 2007 foi dirigida pela 8ª

Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o Diretor

da Cadeia era um Delegado de Polícia, e a vigilância

externa era feita pelo 10º Batalhão de Polícia

Militar por meio do Pelotão de Guardas, quando

então o Sistema Carcerário Mineiro

passou por transição, transição

esta que ainda está em curso.

O governo do Estado de Minas Gerais no ano de 2002 reformulou

a Secretaria de Segurança Pública (SSP/MG),

e criou um sistema mais moderno, a Secretaria de Estado de

Defesa Social (SEDS), dentro desta estrutura foi criada a

Subsecretaria de Administração Penitenciária

(SUAPE), que em 2007 teve seu nome mudado para Subsecretaria

de Administração Prisional (SUAPI) e posteriormente,

em 2015 esta Secretaria foi extinta, surgindo assim duas novas

Secretarias, sendo elas, a de Administração

Prisional – (SEAP) onde os Agentes Penitenciários

ficaram lotados e a de Segurança Pública onde

os Agentes Socioeducativos foram alocados. Com a chegada do

Partido Novo ao Governo do Estado, que possui visão

Liberalista e foco no enxugamento da máquina estatal,

este que subscreve fez parte de um grupo temático que

ajudou a discutir os ajustes iniciais na estrutura inflada

dos Sistemas Prisional e Socioeducativo de Minas e deste estudo

surgiram ideias e algumas destas ideias se tornaram efetivas,

sendo assim, a antiga SEAP, se tornou hoje Departamento Penitenciário

do Estado de Minas Gerais – DEPEN-MG e vem recebendo

de forma gradual as cadeias públicas e penitenciárias

que eram administradas pela Polícia Civil, onde ainda

atuam como diretores Delegados de Polícia.

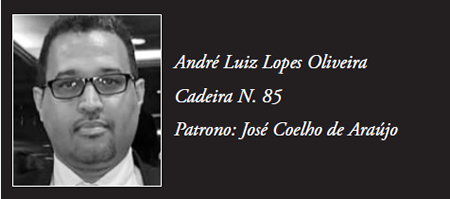

A

Cadeia Pública de Montes Claros passou por esta transição

em 1º de março de 2007, quando seu último

diretor, o Delegado Dr. Saulo Gomes Nogueira entregou a, direção

para o Ten. Cel. PM QOR José Afonso Ferreira Filho,

que chegou com a árdua missão de coordenar a

mudança de paradigmas em se tratando de Sistema Prisional

na Região Norte Mineira.

Neste

processo de transição, o Diretor trouxe consigo

sete Agentes, dentre eles, dois Supervisores de Segurança,

Elias Marcos Damasceno que atuou como Supervisor de Segurança

Externa que

lhe coube criar e comandar a equipe de escolta e Milson Damião

Vieira, Supervisor de Segurança Interna, a este coube

criar o trânsito interno dos detentos e gerir a vigilância

nas muralhas.

Em

13 de novembro de 2007, foi inaugurado na cidade, mais um

prédio para custodiar os indivíduos privados

de liberdade, sendo ele o Presídio Regional de Montes

Claros com cerca de 600 vagas, situado no bairro Jaraguá

II, para lá foram transferidos quase 500 presos que

viviam na antiga cadeia onde a capacidade era de para 120

custodiados. Com a inauguração do Presídio

Regional o Ten. Cel. Afonso estrategicamente deslocou o então

Diretor de Atendimento e Ressocialização da

Penitenciária de Francisco Sá, o Administrador

Geraldo Dias de Carvalho Júnior, mais conhecido por

Geraldo Júnior que assumiu a Cadeia como Diretor Adjunto,

momento em que totalmente assumida pela SUAPE, a cadeia recebe

nova nomenclatura vindo a se chamar Centro de Remanejamento

de Segurança Prisional (CERESP).

Com

a evolução do Sistema Prisional no Norte de

Minas o Ten. Cel. Afonso passa a ser Diretor Regional e o

CERESP é elevado a Presídio Alvorada de Montes

Claros e o Diretor Adjunto Geraldo Junior é nomeado

Diretor Geral do Presídio Alvorada.

O Diretor Geraldo Júnior, desde sua chegada desempenhou

um trabalho diferenciado, onde focou em duas vertentes: a

primeira foi com relação à gestão

dos Recursos Humanos e a segunda foi a ressocialização

dos encarcerados. Ao trabalhar estes dois pontos o Diretor

Geraldo Júnior elevou o Presídio Alvorada a

um grau de excelência e com isso serviu como modelo

entre os demais presídios do mesmo porte no Estado,

vindo inclusive a receber prêmios de destaque e excelência,

Geraldo Júnior deixou o Sistema Prisional no primeiro

trimestre do ano de 2015.,

O

Presídio Alvorada, após o último Delegado

de Polícia Civil a dirigir, teve dois Diretores Gerais

nomeados já pelo Sistema Prisional até que este

que subscreve, atuando como Diretor Adjunto do Presídio

Alvorada de Montes Claros e respondendo pela Direção

Geral passou as funções ao primeiro Diretor,

agente penitenciário de carreira em maio de 2015. Observa-se

que este é um pequeno pedaço da história

da gestão prisional no Norte de Minas, história

essa que contou com a participação de grades

homens que exerceram função de Direção

Prisional entre os anos de 2004 quando a Penitenciaria de

Segurança Máxima de Francisco Sá foi

inaugurada até o ano de 2015 quando os agentes de carreira

começaram a assumir as direções das unidades.

NAVE

DE PASSAGEM

Quando

me buscares, não mais estarei aqui, não quero

ser o último a embarcar nessa nave de luz. O vento

já vem soprando em busca dos retardatários da

vida, a nave não espera por ninguém. A sombra

da tarde confunde os rostos dos que ficam e a lua ilumina

a face dos que querem ir. Dos que saem pelos caminhos que

um dia foi prometido para que não houvesse nenhum lamento

nos olhos dos meninos e meninas, dos filhos e filhas do trabalho

honroso ou escravo, dos puros e dos delinquentes, dos anjos

que não foram para a catequese quando chamados.

Se

me olhares nos olhos não verás o brilho que

carrego e não entenderás o meu rosto, e jamais

verás a luz que trago n’alma. Tenho todos os

sonhos adormecidos, que foram escritos em tempos pretéritos.

São rabiscos feitos em papeis avulsos que mantenho

guardados na mente que ainda está sã e sonhadora,

mesmo com esses contratempos de ventos e sombras que sopram

em todas as direções, fazendo vítimas,

indiscriminadamente: negros, brancos, pardos, europeus, americanos,

do norte e do sul, e tantas outras raças por esse mundo

afora.

Ainda

com tudo isso, a minha mente viaja em devaneios, que são

permitidos nas noites quentes de lua cheia, ou mesmo na lua

minguante. A lua nos remete a delinquir. Ela sugere pecados

que serão perdoados assim que a nave chegar ao ponto

final.

Quando

voltares, verás que minha mala já não

está sobre o guarda-roupas do quarto como de costume.

O mesmo quarto onde deitei para dormir à espera da

tua companhia, sem contudo ter feito um poema que falasse

de amor, ainda que em rimas de dor, como são os mais

lindos, e que são lidos as lágrimas pelas criaturas

que teimam em amar.

O

amor, tão grandioso como é, deveria criar uma

luz de felicidade eterna, mas não! Ele está

sempre na dor, a espera do fim, seja pela perda do ente querido

ou pela traição do hipócrita que existe

em cada personagem seja real ou fictícia.

A

luz da nave dá o sinal de partida. Não há

uma chamada por ordem alfabética, todos devem estar

atentos a tudo a sua volta.

Naquela

primeira noite da viagem ficamos todos juntos prestando muita

atenção ao noticiário. As conversas foram

diminuindo a medida que o tempo passava. Na embriaguez do

sono eu observei que mesmo a nave estando em alta velocidade

algumas pessoas continuavam a entrar e se acomodarem nos bancos.

Eu tive uma pequena dúvida se eram de fato pessoas

ou simples espíritos que estavam em busca dos seus

corpos, e essa preocupação tirou-me o sono:

seria eu, também, um espirito?

Saí

a andar pelo corredor da nave. Tentei falar com as pessoas

ou com os espíritos, mas ninguém me ouvia, ou

fingiam não ouvir. Então resolvi voltar ao meu

lugar. Não o mais encontrei. Todos os lugares eram

iguais, nada identificava onde eu estava anteriormente.

Eu

não tinha levado nada para essa viagem, nem a mala

eu consegui localizar. Acho que na correria eu a deixei em

cima do guarda-roupas, deve ter sido isso mesmo, não

me lembro de têla trazido comigo. Recostei em um canto

qualquer e esperei o dia clarear para eu poder me orientar

direito. O silêncio era quase total, um pequeno zumbido

vinha da parte traseira da nave, agora já não

sei direito se traseira ou dianteira, tudo era igual. O barulho

parou, só eu estava acordado, as janelas continuavam

abertas, ninguém mais entrava como antes, parece que

as pessoas já estavam cansadas: todas dormiam profundamente.

Comecei a me preocupar, o dia não clareava!

Olhando pela janela, eu não via a lua, tão pouco

as estrelas. Eu não tinha um relógio de pulso.

Como saber as horas? Ao passar a mão pelo pulso notei

que batia lento, quase parando. Contei as batidas, não

passavam de umas poucas dezenas, acho que menos que quarenta

e poucas, saí andando a procura de alguém que

pudesse me socorrer, que pudesse medir os meus batimentos

cardíacos, quem sabe encontrar ali um médico

cardiologista ou mesmo o seu espirito, tomara que ele não

tenha esquecido o seu estetoscópio como eu esqueci

a minha mala. O desespero foi tomando conta de mim, eu gritei

alto, uma, duas, três ou mais vezes, o meu grito não

era ouvido, comecei a tossir um cheiro de mofo invadiu o espaço

onde eu me encontrava. Eu não via outra saída,

a não ser ir pra janela, tentar respirar um ar puro.

Porra nenhuma o cheiro de mofo vinha exatamente daquela janela,

corri pra outra, o mesmo cheiro a me sufocar, aí não

teve outro jeito, gritei novamente desesperado, agora eu clamava

a Deus por um pneumologista, ninguém me ouvia, moço,

moço meus pulmões estão carregados, nada.

Ninguém naquele lugar me ouvia. Num impulso derradeiro

me atirei da janela... Graças a Deus era um sonho.

Esse coronavírus ainda vai nos deixar loucos!

ALDEMAR

MARQUES DA SILVA

in memoriam |

|

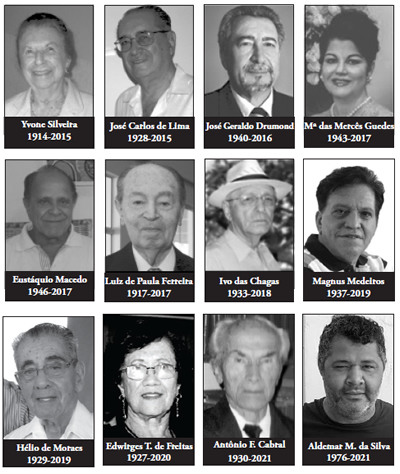

Em

pouco tempo o Instituto Histórico e Geográfico

de Montes Claros perdeu, para o COVID-19, três dos seus

associados efetivos: Aldemar Marques da Silva, Harlen Soares

Veloso e Américo Martins Filho. Em conformidade aos

confrades Harlen e Américo, eles revelavam-se as suas

preferências como pesquisadores e estudiosos da história

regional e da genealogia. Por outro lado, o jovem Aldemar,

que era gestor ambiental, foi um defensor aguerrido do meio

ambiente da cidade em que nasceu.

Ainda com relação a Adelmar, podemos dizer que

em toda parte era ele um vencedor. Por que? Porque possuía

ele, na verdade, uma vontade indomável de vencer todos

os obstáculos que ousassem lhe atravessar o caminho

do sucesso. No Instituto Histórico ele permaneceu por

aqui um pouco menos de três meses, mas o suficiente

para deixar uma infinita saudade entre os seus pares. Nota-se

que Aldemar fazia uso de todos os métodos para compor

a sua primeira e única obra literária: o Senhor

do Castelo, um livro em que “o leitor tem em mãos

uma obra produzida por um escritor novato, mas dotado de uma

capacidade incrível de retratar os meandros da vida

no sertão-mineiro e goiano do início do século

XX, através de muitas histórias de vida que

se cruzam,”. Sabemos, ainda, que ele era dotado de uma

espiritualidade criativa semelhante às de alguns escritores

do Instituto Histórico e Geográfico e, por essa

razão, a sua partida tão inesperada causou-nos

uma interrogação sem precedentes no mundo da

literatura.

No egrégio Instituto Histórico e Geográfico

de Montes Claros, o escritor Adelmar Marques da Silva ocupava

a cadeira número dois, que tem como patrono o saudoso

Dr. Alfredo de Souza Coutinho. A sua cadeira será ocupada

por força do Estatuto, mas a sua lembrança,

esta jamais será esquecida, haja vista que ela já

se encontra registrada nos anais do nosso egrégio Instituto

Histórico e Geográfico.

Por fim, inesperadamente, o jovem Aldemar passa a ter a sua

fala em silêncio, em virtude do COVID-19, onde uma onda

de admiradores somente pode lhe aplaudir pela sua vitoriosa

carreira de professor universitário, sem ao menos,

exibi, para tanto, o seu testemunho de amor e de fé.

O nosso Instituto Histórico e Geográfico está

de luto. De luto uma, duas e três vezes neste fatídico

cenário da pandemia do corona-vírus. No álbum

fúnebre do Instituto, onde Alphonsus Guimaraens registrou

num epitáfio para o túmulo de um amigo, foi

assim gravado: “A morte vem de manso, em dia incerto

e fecha os olhos dos que têm mais sono...”. Mas,

nada poderá apagar a magnitude de seus sonhos, quando

cumpriu tão nobremente a sua missão em prol

do desenvolvimento das pesquisas, com a integridade e a dignidade

que hoje merecem para sempre a gratidão dos seus amigos

e confrades de Instituto.

Aldemar Marques da Silva nasceu no dia 18 de junho de 1976,

nesta cidade de Montes Claros. Era filho de Domingos Marques

da Silva e de dona Maria Rosa Marques da Silva. Foi casado

com Márcia Aparecida Pereira Silva e pai de duas crianças.

Desde muito pequenino que a natureza lhe encantava, sobremaneira,

com o voo dos pássaros, com o perfume das flores, com

a luz do dia e o luar da noite. A sua fé religiosa,

que o acompanhava durante as suas orações diárias,

fora o motivo de profundo silêncio para a sua bondosa

alma.

LEONARDO

A. DA SILVA CAMPOS

in memoriam |

|

O

Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros

ficou muito mais pobre com a morte prematura do associado

Leonardo Álvares da Silva Campos. Ele nasceu em 3 de

junho de 1953, nesta cidade de Montes Claros, era filho de

Bento Álvares da Silva Campos e de dona Terezinha Peres

Álvares da Silva Campos. Deixou registrado uma vasta

e interessante biografia sobre as suas obras e a sua vida,

pois era um gênio de múltipla facetas e, que

haverá de ser perpetuamente lembrado como sendo um

dos mais denodados vultos da história de Montes Claros,

pois são os fatores que levam o homem a elevar-se de

um simples posse de talento, ou de talentos, à genialidade

dos fatos. Leonardo era, verdadeiramente, um gênio!

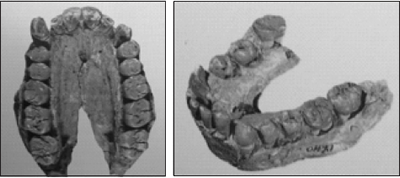

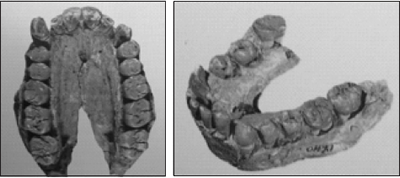

Foi, pois, Leonardo Campos, desse ponto de vista, um pioneiro

da pesquisa, um dos primeiros a ter consciência de que

o homem primitivo no Norte de Minas merecia estudos relevantes,

mesmo por parte de outros pesquisadores e historiadores, numa

época em que ainda os seus trabalhos da antropologia

não passavam de divagações filosófico-literários

e, sobretudo, na parte que diz respeito às coletas

no interior das grutas em nossa região, numa legião

de indivíduos sempre liderada por Simeão Ribeiro

Pires e José Alves de Macedo. Pois bem, se nenhum outro

mérito tivesse o seu livro “O Homem Primitivo

no Norte de Minas”, os seus escritos sobre esses mesmos

assuntos, publicados em nossa revista, bastariam para justificar

uma nova edição do seu livro, isso no mesmo

estilo acadêmico e sob a supervisão do egrégio

Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros.

É verdade que os seus livros têm hoje um lugar

de relevo na literatura montes-clarense, isso porque o seu

valor maior foi, além de incorporar na própria

vida do povo sertanejo o conhecimento de suas origens, também

o de relatar histórias como a de “Saluzinho”,

um camponês que foi acuado pelas forças do poder

de mando de pessoas inescrupulosas de nossa sociedade.

Então, a nossa cidade da arte e da cultura, mais uma

vez se encontra em completo e lastimoso luto. Luto pela morte

abrupta do nosso associado Leonardo Campos. A sua partida

para a outra dimensão nos deixará um vazio,

sem precedentes, em nossos corações, pois era

ele um homem sincero e polêmico nos seus debates; uma

pessoa inconstante nos seus afazeres e um forte e integro

na defesa de suas teses, as que sempre argumentava, sem constrangimentos,

sobre tudo o que lhe valia para a compreensão do universo

e da origem do ser humano.

Note bem que, acerca do trabalho que ele realizou durante

toda a sua vida, nós assim escrevemos para uma reflexão

mais sensata: não sei como o povo da minha terra o

julgará no futuro, mas para mim, parece-me que foi

um escritor que brincava com as palavras de um texto escrito,

uma vez que ele encontrava na crosta terrestre um pedaço

de pedra lascada, ou um pequeno osso petrificado, sempre registrava

essas descobertas em seus livros e/ou apostilhas, para a construção

de nossa história.

Neste

mês de abril, o nosso Instituto esteve em pânico!

A memória dos que já foram jamais será,

por nós, olvidada. O passamento levou-nos para sempre

os associados Aldemar Marques da Silva, Harlen Soares Veloso

e Américo Martins Filho. E, agora, a morte suprime

do nosso convívio de entretenimento, a alegria e a

sapiência jovial de Leonardo Álvares da Silva

Campos. No Instituto Histórico e Geográfico

de Montes Claros ele ocupava com galhardia e competência

a cadeira de número noventa e sete, que tem como patrono

o saudoso historiador Urbino Vianna. Presentemente, o céu

montes-clarense se transformou num crepúsculo carmesim,

com a tonalidade da saudade e os traços misturados

na infinita dor, numa triste hora de dizer-lhe adeus. Adeus,

meu velho amigo e estimado confrade paleontólogo, doutor

Leonardo Álvares da Silva Campos! Requiesce in pace!

HARLEN

SOARES VELOSO

in memoriam |

|

Pesquisadores

houve a quem a história os chamou de grandes porque

escreveram documentários que sempre delinearam o progresso

de um lugar, a formação de uma família

e a fé de um povo nos acontecimentos dos fatos. Outros,

porém, sobreviveram na invenção da Internet,

ocupando espaço de difícil acesso para a fama

literária e sem se dá conta da tecnologia avançada

no mundo. Entretanto, o investigante Harlen Soares Veloso,

na sua vocação de historiador, catalogou em

suas pesquisas, sem muita preocupação com a

fama e

nem com a modernidade da história, o que sempre desejou

fazer, visitando in loco os lugares que verdadeiramente lhe

inspirava numa doce paixão. Era, por assim dizer: uma

paixão pela história e pela genealogia, baseada

nos velhos documentos que antes pouco interesse havia despertado

nas pessoas, aquando da sua inaugural inspeção.

Desde os seus primeiros escritos que ele se sentia invadido

por uma curiosidade contundente dos fatos, em razão

as descobertas de registros sobre os templos e os casarões

abandonados no coração da sua terra natal. Tudo

lhe fascinava com encanto. Tão árdua era o seu

esforço que, numa simples expedição pelas

prenhas elevadas das Sete Passagens, ele revelava todos os

caminhos do decamão que levaram os

baianeiros à conquista das terras neste sertão

verdejante do Juramento, no Norte de Minas.

Todos esses dotes e o espirito ambicioso arrastaram-no para

o Instituto Histórico e Geográfico de Montes

Claros, com a promessa de resgatar a memória de sua

terra. Além disso, Harlen sabia mais (mais do que alguns

escritores que dedicaram a vida inteira a esses assuntos)

de como iniciar a sua arrojada pesquisa e dela tirar o maior

proveito para o conhecimento da narrativa dos acontecimentos.

Harlen escreveu crônicas a respeito das origens dos

Veloso no Norte de Minas, na figura do coronel Gregório

José Veloso, “como relata Rui Veloso Versiani

dos Anjos na obra A História da Família Versiani”.

Também teceu comentários sobre o bicentenário

do Dr. Carlos Versiani, ainda sobre a igrejinha de Catarina

e no que concerne ao sobrado da fazenda Lambari e da família

dos Maurício ele fez constar nos anais da Revista do

Instituto todo o enredo de suas existências. Assim como

as tradições e os costumes do povo de antigamente

- As Festas de Agosto e a Cavalhada – que foram sempre

assuntos de seus estudos preferidos. Sobre a igreja de Catarina,

anotamos abaixa um registro que ilustra muito bem a importância

do templo. Vejamos:

Os apreciadores da história de Minas Gerais procuram,

em vão, descobrir o segredo da paixão pela arte

de historiar, assim como fez o nosso saudoso confrade Harlen

Soares Veloso. O seu trabalho de resgate histórico

sempre será lembrado por todos os seus pares, em qualquer

tempo, do Instituto Histórico e Geográfico de

Montes Claros, haja vista a sua importância em documentar,

com fundamento autêntico dos fatos ocorridos no passado,

para o conhecimento de uma nova geração. Harlen

ocupava a cadeira de número 26, que tem como patrono

o ilustre escritor montes-clarense Cyro dos Anjos, e que certamente

será destinada para um membro de sua família

com o objetivo de preservar a sua memória imperecível.

AMÉRICO

MARTINS FILHO

in memoriam |

|

Ainda

agora se pode contemplar, no Trevo dos Tropeiros, a belíssima

escultura de ferro dedicado aos tropeiros do Norte de Minas,

que foi oferecida por Américo Martins Filho ao povo

de Montes Claros. Entretanto, o seu idealizador foi acometido

pela COVID-19 e, infelizmente, perdeu a sua última

batalha. Este moço, valente, trabalhador, visionário

desde muito cedo, se interessou pela defesa ambientalista

de nossa terra e pelo resgate memorial do nosso povo. Ele

era filho de Américo Martins e de dona Rudofida Soares

Coutinho, nasceu em Montes Claros no dia 26 de setembro de

1939, cidade que ele amava de coração.

No Sítio da Rocinha, onde ele morava, era Américo

um autêntico benemérito do tempo, como demonstrou,

particularmente, no caso do apego aos cachorros abandonados

pelas ruas da cidade. Será que as suas notáveis

realizações, no sentido estritamente humano,

nos apresentam um mistério insondável onde tentamos

penetrar? Sim, mas isso não é tudo. Das centenas

de benfeitorias realizadas por ele, podemos ainda destacar

a sua coleção de jornais antigos, um legado

imprescindível para o resgate da história de

nossa cidade em conformidade com os fatos acontecidos. Na

verdade, o confrade Américo Martins Filho era diferente

de todos, abastado financeiramente,

nunca se isolou dos amigos e nem se contaminou da mosca azul

pela riqueza de teres e haveres. Era ele dotado de uma espiritualidade

semelhante às de alguns dos mais dignos dos seres humanos,

pleno de visões sublimes e de paixão moral.

Esta concepção de nobreza, que o acompanhou

por toda a sua vida, teve grande influência no seu espírito

de homem temente a Deus.

Por outro lado podemos dizer que era um mecenas na cultura.

Contribuía de todas as formas para as belas-artes de

sua comunidade. Não seria por acaso que o seu espirito

de colecionador lhe permitiu a reunião de vários

carros antigos em sua Casa de Festas. A glória alcançada

por este grande homem foi motivo de muita alegria, tanto no

seio de sua família, como no meio dos seus amigos.

Hoje, a cidade de Montes Claros lhe deve continências

pelos seus atos de coragem e determinação na

condução vitoriosa de seus projetos para minimizar

o sofrimento de seus semelhantes e dos animais abandonados

aleatoriamente.

Mas, a sua obra não desaparecerá com a sua morte.

Isso acontece por ele tê-la feito em alicerces fortemente

armados com pedras e cimento. Sem dúvida que os seus

filhos haverão de encontrar uma maneira de reunir fatos

determinantes para compor a sua belíssima biografia.

O Instituto Histórico e Geográfico de Montes

Claros tem a obrigação de iniciar uma pesquisa,

junto com a família, para catalogar os feitos mais

relevantes num documentário e fazê-lo incontinentemente.

Assim, no julgar dos relatos de suas ações,

é nosso dever, como também de outros, sustentar

obstinadamente o direito de se fazer o seu sonho realizado.

Faleceu Américo Martins Filho na mesma cidade onde

nasceu, no dia 12 de abril de 2021. Ainda agora se pode contemplar,

no Trevo dos Tropeiros, a belíssima escultura de ferro

dedicada aos tropeiros do Norte de Minas, na saudade imorredoura

do seu doador Américo Martins Filho!

A

MUDANÇA PARA UM CENTRO MAIOR: MONTES CLAROS

Depois

de quase seis anos naquela pequena cidade, Jansen tomou uma

importante decisão: clinicar e operar num Centro Médico

maior, de maiores recursos propedêuticos e hospitalares.

Durante 06 meses ficou prestando seus Serviços, uma

vez por semana, no Hospital, onde iniciara sua atividade profissional.

Bem sabia, que novos desafios surgiriam, exigindo atualizações

frequentes e dedicação total à sua profissão!

Nos próximos capítulos, novos casos serão

contados, ora rotineiros, ora raros, com resultados variados:

ótimos, bons e maus, pois o antigo aforismo bem conhecido

por todos nós afirmava: “Em Medicina não

existem doenças, existem doentes”.

Cada paciente reage de maneira peculiar à mesma doença,

ou seja, cada caso é um caso.

E

aquele outro aforismo em francês, repetido pelos seus

mestres: “La Medicin c’est come la mour, ni jamais,

ni toujour”.

E mais, em Medicina o que é comum é comuníssimo

e o que é raro é raríssimo! Assim, o

Médico deve se atualizar durante toda a Vida Profissional,

pois somente fará o diagnóstico das patologias

que conhece!

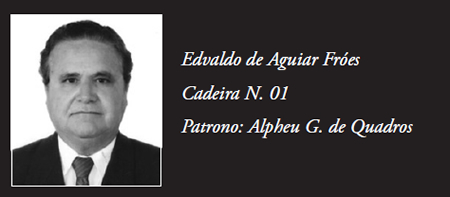

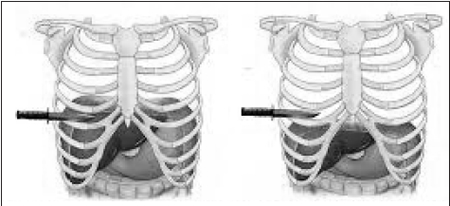

OUTRO CASO DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA

PENETRANTE NO ABDOMEN

Deu

entrada no Hospital um paciente, proveniente da zona rural,

apresentando um ferimento por arma branca (faca) ao nível

do mesogastro, próximo ao umbigo, com exteriorização

de parte do grande epiploon (tecido gorduroso que proteje

as vísceras abdominais).

Após o exame clínico minucioso, coleta de sangue

e urina para exames, venopunção para injeção

de medicamentos e soroterapia, dissecção de

veia no braço para maior segurança e jejum absoluto,

Jansen telefonou para o Anestesista da cidade vizinha, chamando-o

para a cirurgia de urgência: Laparotomia Exploradora.

Tudo

foi devidamente preparado na pequena Sala Cirúrgica

pela competente Enfermeira e suas auxiliares e assim que o

Anestesista chegou acompanhado do auxiliar de cirurgia, iniciou-se

o ato operatório.

Constatou-se uma perfuração na alça intestinal

do delgado (jejuno), procedendo-se a enterorrafia em dois

planos, após desbridamento local, limpeza da cavidade

com solução fisiológica, colocação

de um dreno de Penrose no local com exteriorização

do mesmo em abertura contra lateral, seguida do fechamento

da parede abdominal.

Pós operatório rotineiro, com hidratação,

antibióticos, analgésicos e jejum até

o retorno dos movimentos peristálticos: em torno de

03 dias, além do anatox tetânico I.M.

Tudo transcorria normalmente quando, após uma semana,

instalou-se um quadro de Obstrução Intestinal

(vômitos frequentes, distensão abdominal progressiva,

com timpanismo aumentado e parada de eliminação

de gases e fezes).

Um RX Simples do Abdomen em ortostatismo (paciente de pé)

mostrou níveis hidroaéreos, selando o diagnóstico.

Uma reintervenção foi marcada imediatamente,

com o mesmo Anestesista e auxiliar, jejum e sonda nasogástrica.

Na Laparotomia constatou-se a presença de numerosas

bridas (aderências) levando a angulações

de alças do delgado, muita distensão e início

de “sofrimento das mesmas”.

Feitas as secções cuidadosa das bridas, usando

soro fisiológico morno umidecendo as compressas e conferindo

as posições adequadas das alças, procedeu-se

a drenagem da cavidade abdominal e fechamento da parede.

Porém, surgiu no 5° dia do pós operatório

mais uma temível complicação: uma fístula

do intestino delgado, com saída do seu conteúdo

através do dreno (líquido amarelado).

Adotou-se

o tratamento conservador, com proteção da pele

em torno da fístula com pomadas e troca dos curativos

frequentes para evitar a autodigestão, hidratação,

antibióticos, analgésicos, manutenção

da sonda nasogástrica para aspiração,

transfusão de sangue total para melhora do estado geral,

inclusive a proteinemia.

Assim que voltaram os movimentos peristálticos, com

eliminação de gases e as condições

gerais foram melhorando, a vazão da fístula

foi diminuindo e o paciente voltou a alimentar-se por via

oral e a deambular na Enfermaria.

Permaneceu internado por um mês, mas se recuperou!

Foi realmente um caso complicado que serviu de mais experiência

para o jovem cirurgião!

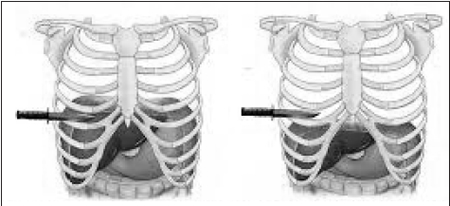

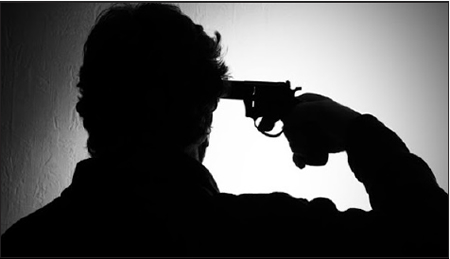

OUTRO CASO DE PERÍCIA NA ZONA RURAL: SUICÍDIO

Outro

fazendeiro amigo, da região de Vaca Brava, procurou

o médico para acompanhá-lo, juntamente com o

Delegado Municipal e seus dois policiais, até a sede

de sua fazenda, à noite, em torno das 20:00 horas.

Tratava-se

de um lamentável caso de morte devido ao ferimento

penetrante no ouvido direito, por arma de fogo, revólver

calibre 38.

Era uma mulher de 55 anos de idade, que morava na sede da

fazenda e fora criada pelos pais do fazendeiro, tendo sido,

inclusive babá dele e de seus irmãos, sendo

assim admirada e querida por todos os familiares.

Adentrando ao quarto, onde se encontrava a moribunda, Jansen

observou, com redobrada atenção, todo o ambiente,

notando a arma de fogo caída ao seu lado, com sinais

nítidos de chamuscamento pela pólvora na mão

e na orelha direitas, sem outros sinais que denunciassem luta

corporal prévia. Um fio de sangue coagulado havia

escorrido do conduto auditivo externo.

Concluiu, assim, que se tratava de um caso de suicídio

e prontificou-se a preencher o Laudo Pericial e o Atestado

de óbito.

Era mais um caso da área da Medicina Legal, bem desempenhado!

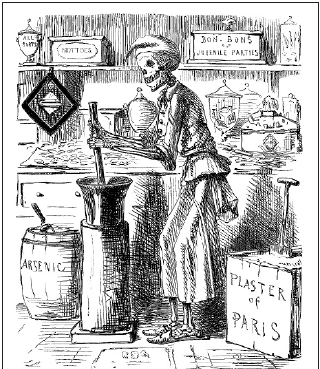

UM

CASO DE ENVENENAMENTO COM ARSÊNICO

Um chamado urgente para o Dr. Jansen atender um idoso fazendeiro,

morador na própria fazenda a 02 KM da cidade, apresentando

quadro súbito de vômitos e diarreia, seguida

de sangramento retal. O quadro clínico era dramático:

desidratação intensa, sudorese profusa, palidez,

agitação, taquicardia, pulso fino, hipotensão

arterial: estava instalado o “ estado de choque hipovolêmico”.

Uma anamnese rápida revelou, através dos familiares,

que o paciente ingerira um pedaço de bolo por ele preparado

com uso de

uma

substância branca confundida com bicarbonato de sódio

que, na realidade, tratava-se de arsênico. O seu antídoto

natural é o leite, mas

ele não deglutia, devido a agitação intensa

e os vômitos.

Foi transferido imediatamente para o Hospital, bem perto dali

e iniciado o tratamento com soroterapia, através de

dissecção de veia do braço, antiemético,

oxigenioterapia por catéter nasal, coleta de sangue

para classificação e prova cruzada para transfusão

de sangue total e sonda nasogástrica para injeção

de leite.

Infelizmente,

o paciente não respondeu à terapêutica

instituída e veio a falecer horas depois, com o preenchimento

do Atestado de Óbito, como ”causa mortis”

de envenenamento com arsênico!

São os ossos do ofício, bem sabia o jovem Médico!

UM

CASO DE TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO

De

repente, adentram à sala de espera do Hospital, dois

policiais destacados na cidade, conduzindo um fazendeiro local

que havia disparado um tiro no seu peito esquerdo, com o próprio

revólver, calibre 38!

Os familiares que o acompanhavam relataram que tal desatino

ocorrera por conta de dívidas com agiota bastante conhecido

por todos, levando-o ao desespero total.

O exame minucioso do paciente demonstrou agitação

intensa, mucosas descoradas, sudorese fria, pulso filiforme,

taquicardia, ou seja, estado de choque hipovolêmico

de causa hemorrágica.

O orifício de entrada do projétil encontrava-se

na altura do 5° espaço intercostal esquerdo e o

orifício de saída do lado direito do dorso.

As bulhas cardíacas estavam audíveis, com frequência

elevada, demonstrando que, por sorte, a bala não atingira

o coração!

A

eficiente Enfermeira conseguiu puncionar uma veia periférica

e iniciou-se a infusão de soro fisiológico,

rapidamente, com coleta de sangue para classificação

ABO-Rh e prova cruzada em lâmina e, no caso, os doadores

foram os próprios policiais já cadastrados no

Hospital.

Após as duas transfusões e soroterapia o choque

foi revertido, sendo feito um RX de Tórax, com o paciente

deitado, apenas para orientação imediata, pois

as condições técnicas foram ruins, com

provável derrame pleural.

Em seguida, o paciente apresentou vômitos escuros e

o Jansen pensou na hipótese de lesão de esôfago

ou fundo gástrico, além da necessidade de melhor

avaliação da cavidade torácica (hemopneumotórax)?

Decidiu-se, assim transportar o paciente para um Centro de

maior recurso, distante 50 Km.

Lá chegando, foi realizado outro RX de tórax

e um exame contrastado do Esôfago- estômago, constando-se

apenas hemopneumotórax volumoso à esquerda.

O paciente foi internado na Santa Casa, onde o próprio

Jansen realizou a drenagem em selo d’água do

hemitórax esquerdo, com saída de grande quantidade

de sangue e ar, com nítida melhora da respiração,

além de nova hemoterapia e hidratação

venosa e exames de rotina para avaliação.

Um colega do Hospital, passou a cuidar daquele caso até

a sua alta, com bom estado geral, enquanto Jansen retornara

à cidade onde trabalhava, fazendo os controles ambulatoriais

naquele paciente, com apoio psicológico e dos seus

familiares.

Aquele ato de desespero total, felizmente, terminou bem!

A

ARTE DA FOTOGRAFIA, SUA

INFLUÊNCIA NAS ARTES PLÁSTICAS

E O TRABALHO DE FOTÓGRAFOS DO

SÉC. XX NO NORTE DE MINAS

Resumo:

Representar ideias, emoções e sentimentos por

meio de formas e cores tem sido, desde a pré-história,

habilidade do homem. Sempre associados à observação.

Das mais remotas pinturas rupestres às pinturas dos

tempos egípcios e nos séculos seguintes, as

artes passaram por grande evolução até

que surgiu a objetiva fotográfica para auxiliar o lápis

e o pincel. O desenvolvimento da técnica e da arte

fotográfica aconteceu rápido em todo o mundo.

O Norte de Minas conheceu esse invento através de fotógrafos

viajantes que passaram por aqui e ensinaram seus conhecimentos

aos que deles se interessaram.

Unitermos: Fotografia, história, artes plásticas,

documento, Norte de Minas.

Abstract:

Representing ideas, emotions and feelings through colors and

shapes has been since prehistoric times, man’s ability.

Always associated with the observation. The most remote cave

paintings to paintings of Egyptian times and during the following

centuries, the arts have undergone great evolution until it

emerged photographic objective to assist the pencil and paintbrush.

The development of technique and art happened fast worldwide.

The North of Minas met this invention by photographers travelers

who passed through here and taught his knowledge to them that

interested.

Key Words: Photography, history, fine arts, document,

North of Minas.

INTRODUÇÃO

O

invento da fotografia foi, na verdade, tentativas de aperfeiçoamento

dos métodos de impressão sobre o papel, dominados

pelos chineses no século VI e difundidos na Europa

e no resto do mundo nos séculos XVIII e XIX. Posteriormente,

esse invento chegou ao Brasil e teve no Imperador Dom Pedro

II um dos seus incentivadores, se tornando também um

apaixonado fotógrafo amador. São famosos os

registros que ele fez da família imperial em Petrópolis-RJ.

Em Campinas-SP, o ítalo-brasileiro Hércules

Florence desenvolveu a técnica com maestria e se tivesse

feito o registro da mesma poderia ter sido considerado o seu

inventor, porque só pouco tempo depois a patente foi

dada a Louis Daguerre, na França. A descoberta e exploração

do ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, trouxe na leva

dos aventureiros também alguns fotógrafos que

documentaram essa corrida pelo ouro e seguiram rumo ao interior

do Estado. No Norte de Minas, fotógrafos amadores e

profissionais cumpriram o papel de documentar a sociedade

em vários aspectos, tanto da vida privada, quanto da

vida pública além do cotidiano das cidades,

vilas e fazendas.

___________________________________________________________________

Historiador e Doutor em Arqueologia/Quaternário,

Materiais e Cultura – Universidade Trás dos Montes

de Alto Douro – Portugal/PT. Servidor do IEPHA-MG

___________________________________________________________________

O

PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

O

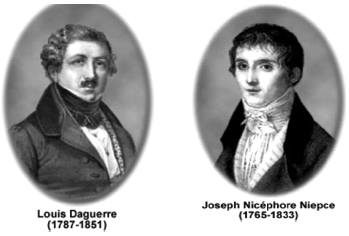

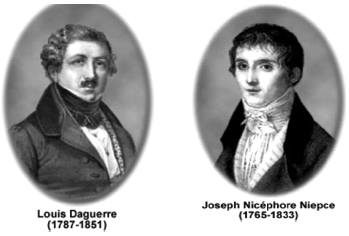

Francês Joseph N. Niépce (1765 – 1833),

que antes de dedicar-se à fotografia, trabalhou muitos

anos para aperfeiçoas a arte da litografia, em 1826,

conseguiu registrar em uma folha de papel tratada quimicamente

a imagem de uma mesa num jardim. Já Louis Jacques M.

Daguerre, pintor e cenógrafo parisiense, conseguiu

em seguida reduzir o tempo de exposição, chegando

a criação dos “daguerreótipos”,

que em pouco se tornaram famosos na Europa. Outras pesquisas

conseguiram grandes avanços nos processos fotográficos,

não só das câmeras, mas também

dos químicos, filmes de gelatina e dos químicos

para a revelação. Com a técnica aperfeiçoada,

um número cada vez maior de pessoas começou

a fotografar. Nesse sentido, ninguém colaborou tanto

para a popularização da fotografia como George

Eastman Kodak (1854 – 1932), fabricante norte-americano

que revolucionou a fotografia ao comercializar a câmera

Kodak. A partir daí, “Kodak” passou a ser

sinônimo de fotografia. A fábrica de Eastman

recebia a câmera ainda com o filme dentro, revelava

e devolvia a máquina com

o novo filme. O sucesso foi imediato. O slogan que o consagrou

foi: “Aperte o botão que nós faremos o

resto”. Claro que a empresa Kodak só devolvia

as fotos que se salvavam com alguma qualidade, fazendo com

que os clientes se sentissem ótimos na nova tecnologia

que encantou o mundo. A fotografia passou de um modo rápido,

prático e barato a substituir a representação

até então realizada somente pelos pintores.

Inventores

responsáveis pela difusão da fotografia na França.

Fonte: MOLECULAR EXPRESSIONS, s/d.

O

DESENVOLVIMENTO DA FOTOGRAFIA NA EUROPA

No final do século XIX e início do século

XX, foi grande a influência da fotografia sobre quase

todos os artistas plásticos que se renderam à

mágica desse grande invento. Os impressionistas, na

França, principalmente Paul Cézanne, certa vez,

disse: “Ao pintar figuras humanas exigia uma imobilidade

quase absoluta e que tinha dificuldade em lidar com modelos

de nus”. Suas telas de banhistas foram pintadas com

o auxílio de fotografias. Edgar Degas, ao pintar “A

Orquestra da Ópera”, o fez numa perspectiva inusitada,

o quadro lembra um instantâneo fotográfico, ninguém

está posando e no palco as bailarinas estão

fragmentadas, como se, atento à figura central, o fotógrafo

não as tivesse considerado.

Também o grande Toulouse-Lautrec foi muito influenciado

pela fotografia e muitos outros grandes artistas. No caso

de Lautrec, chegou a fazer caricaturas bem humoradas em que

pousou como artista e como modelo numa truncagem fotográfica.

Primeiras

experiências de truncagem fotográfica realizadas

por Toulouse-Lautrec.

Fonte: EDITORA NOVA CULTURAL, 1991.

Estudiosos,

artistas e fotógrafos criaram, porém, uma grande

polêmica: seria a fotografia considerada uma arte, como

a pintura e a escultura, onde entravam diretamente a criação

humana? A resposta a esta questão veio com o artista-fotógrafo

Man Ray, que não se limitou a técnica e em seus

experimentos de laboratório criou efeitos especiais

e técnicas de distorção da imagem largamente

utilizadas até hoje. Criou também o fotograma,

ou seja, a fotografia sem câmera, sintetizada diretamente

no laboratório, levando assim a fotografia para o abstracionismo

e para o surrealismo. Brincando com luz e sombra, forma e

volume, criou arte pura. Mais tarde, essas inovações

foram utilizadas pelo professor de fotografia da Escola alemã

Bauhaus, Moholy Nagy, no desenho industrial, gráfico

e têxtil, depois disso foi e ainda é largamente

utilizado pela indústria em geral.

Outra inovação veio com o fotógrafo francês

Henry Cartier Bresson, que fez da fotografia uma séria

arma de denúncia e influenciou enormemente a criação

do fotojornalismo. Cartier, que foi um artista plástico

mal sucedido, encontrou na fotografia tudo o que precisava

e, nesse sentido disse, certa vez: “O aventureiro que

em mim habitava se sentiu compelido a testemunhar as cicatrizes

do mundo com um instrumento mais rápido que o pincel”.

Cartier Bresson com amigos criou ainda a primeira agência

para distribuição de fotografias para a imprensa,

a Magnum, que revolucionou e enriqueceu as publicações

no mundo todo. Essa agência ainda existe em Paris e

as fotos de Cartier se tornaram sinônimo de documento

e arte ao mesmo tempo. Considerado um dos mais fotógrafos

mais importantes do século XX, Cartier Bresson influenciou

as obras de Robert Doisneau, Willy Ronis e Edouard Boubat.

Além disso, teve suas fotografias colorindo revistas

de renome como “Life”, “Vogue” e “Harper’s

Bazaar”.

Henry

Cartier Bresson é o criador do conceito do instante

fotográfico. Foto: Cartier

Bresson. Fonte: GARÓFALO, 2013.

Do

acervo documental de Cartier Bresson, que mais do que ninguém

usou de arte para fazer um trabalho impecável, com

fotos que ainda emocionam, passando por uma série de

outros grandes artistas, a fotografia evoluiu até que

hoje, através da construção de imagens,

se tornou desobrigada de retratar informações

visuais, pausterizadas pela mídia e partiu para criações

através de manipulações químicas,

eletrônicas ou simplesmente a interferência manual

do fotógrafo artista, que buscará sempre a liberdade

à invenção, o estilo e a arte.

Fotomontagem. Foto: Elliot Erwitt (1989). Fonte: SOUZA,

2013.

A

FOTOGRAFIA CHEGA AO BRASIL

O

primeiro fotógrafo a desenvolver esses conhecimentos

no Brasil foi Hércule Florence, que na cidade de Campinas/SP,

como já dito, inovou a técnica e poderia até

ter patenteado seu invento, mas isso não aconteceu,

ficando a glória para o francês Louis Daguerre.

Dom Pedro II foi outra personalidade a se encantar pelo invento

da

fotografia. É trabalho dele grande acervo de retratos

da família imperial,

que hoje se encontra no Museu do Palácio Quitandinha

em Petrópolis/RJ. A fotografia teve também um

grande desenvolvimento em São Paulo, principalmente

as fotos de famílias italianas e imigrantes de outros

países que as enviavam para suas famílias que

ficaram em outros plagas. Os famosos lambe-lambes ou fotógrafos

de praça documentaram o desenrolar do século

XX, cumprindo assim um papel social.

Belo

Horizonte/MG, por exemplo, desde a sua origem importou artistas

europeus para edificar os seus palácios na Praça

Sete e seu entorno. Essas famílias também já

conheciam e praticavam a arte da fotografia, sendo todos os

passos da construção da capital documentados

e guardados em acervos públicos e particulares.

Em Diamantina/MG, um filho de Bocaiúva/MG, se tornou

o responsável por retratar a sociedade da época,

Francisco Augusto Alkimin (1886-1978), Chichico Alkimin, como

era conhecido, somente nesse início do século

XXI teve seu trabalho publicado, numa iniciativa de sua filha

Bernadeth Alkimim. Chichico, praticamente sem escola, sem

acesso a informação e distante das novidades

dos grandes centros, produziu retratos que surpreendem pela

qualidade técnica,

beleza e leveza, escreveu Flander de Souza (2005) ao apresentar

a rica obra:

“O olhar eterno de Chichico Alkimin”. Para Verônica

Alkimim França, neta do fotógrafo, seu avô

fez um registro único e incomparável da vida,

população, arquitetura e paisagem de Diamantina,

no início do século XX. Chichico abraçou

seu tempo, congelou instantes que não se repetem e

que transcendem o olhar.

Alunas

e Freiras em frente ao Colégio Nossa Senhora das Dores

– Diamantina/MG,

1922. Foto: Chichico Alkimin. Fonte: SOUZA; FRANÇA,

2005.

A

FOTOGRAFIA NOS CAMINHOS DO NORTE

Em

Montes Claros/MG, muitas pessoas se interessaram pela fotografia

e com o passar do tempo, alguns fizeram dessa técnica

sua forma de ganhar a vida. Destacamos, porém a família

Facella, tendo o patriarca vindo da cidade italiana, berço

do renascimento, Florença.

No início do século XX, aqui aportou e começou

a documentar, através de sua câmara, a vida da

então pacata cidade, ainda usando a técnica

do daguereótipo, ou seja, fotografando em placa de

vidro sensibilizadas com sais de prata, era o famoso fotógrafo

lambe-lambe, porque ainda usava a saliva como fixador da imagem

fotografada. Esse material ainda existe e poderia ser doado

a um museu ou centro de documentação, resultando,

depois de pesquisado, em um livro tão importante quanto

o de Chichico Alkimim. O patriarca da família Facella

retornou a Itália, depois de prestar relevantes serviços

à história local. Todo trabalho de pesquisa

sobre a história de Montes Claros que usar fotografia,

certamente contará com um ou mais trabalhos assinados

por Facella. Sua família ainda reside com Montes Claros,

inclusive num povoado que leva o nome da família, um

dos filhos seguiu a profissão ensinada pelo pai, e

por falta de ter esse material devidamente classificado e

organizado em coleções, alguma confusão

se faz entre os trabalhos do pai e do filho aprendiz, já

que assinavam do mesmo jeito. Todo esse acervo fotográfico

muito interessa a pesquisa histórica, é patrimônio

material de relevante valor e merece ser reunido, antes que

se perca, como já aconteceu com tantos outros.

Portanto, a fotografia, em sua essência, tem o mérito

de reviver, perpetuar momentos e de fixar a memória

em seu tempo, seja ele distante, instantâneo, ou mais

próximo. É essa busca, indistinta e anônima,

que também se revela na foto.

Montes Claros tinha seus fotógrafos, ou os chamados

retratistas. Fizeram a arte de eternizar pessoas, lugares,

movimentos, figuras, cujas objetivas nos transportam a flagrantes

distantes e nos fazem íntimos de paisagens perdidas,

de olhares focados e de poses ensaiadas, em papel cartonado.

Antônio de Souza Quirino, do famoso “Photo Quirino”,

o grande artista, um dos pioneiros desse ofício, conheceu

a magia de captar fatos, momentos, que, trazidos para o presente,

têm a possibilidade de reacender lembranças e

sentimentos guardados, detalhes esquecidos. Era filho de Vítor

Quirino, que fora Prefeito de Montes Claros nos idos de 1890,

e pai de Vítor Quirino Neto, que também sabia

fotografar. Exerceu esse oficio por muito tempo, desde os

primeiro anos do século XX até meados dos anos

40. Em seu estúdio, havia um cenário que serviu

de pano de fundo para inúmeras fotos das famílias

montesclarenses. Esse cenário trazia um bucolismo europeu,

galante, bem característico da verve romântica,

idealizada em seus padrões estéticos, diferentes

das nossas árvores retorcidas, do nosso cerrado. Ser

fotografado naquele contexto fazia bem àqueles que

o procuravam. Talvez fosse esse cenário a única

forma de quebrar a singeleza das velhas paredes, dos velhos

quintais, conhecidos e acostumados pela vivência e pelo

tempo. Das fotos no quintal, muitas vezes, fazia parte um

lençol, uma colcha, ou uma toalha, como um literal

pano de fundo, para fantasiar a visão do cotidiano.

Esse estúdio esteve ativo por muitos anos. Após

sua morte, Vitor Quirino Neto, o popular “Vitrim”,

exerceu o ofício da fotografia, aprendido com seu pai.

Especializou-se, sobretudo, em fotos de eventos políticos

pelos rincões desse município. Vitrim, também

mago de sua arte, era uma figura ímpar, com suas gigantes

e espessas sobrancelhas, que serviam de marquise para seus

olhos e suas calças com suspensórios, que mais

ainda se destacavam em sua baixa estatura. Figura inesquecível.

Era também professor primário em escolas rurais.

Outros fotógrafos passaram por Montes Claros e pela

região norte mineira. Muitos deles eram ambulantes:

vendiam e disseminavam sua arte pelo sertão mineiro,

prática que perdurou até os anos 60. Exerciam

seu trabalho, numa efêmera estada, por longínquos

lugares, tal qual seus flashes. Percorriam o sertão,

onde deixavam seus registros e de lá também

os traziam. Pouco se sabe sobre eles, mas suas obras persistem

e podem ser, ainda, admiradas. Destacam-se Francisco Árabe

e C. Guedes, que, por aqui passaram, no final do século

XIX e início do XX.

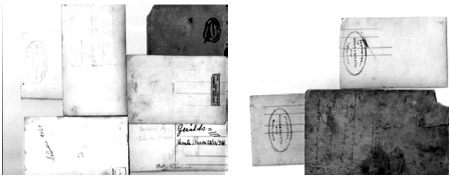

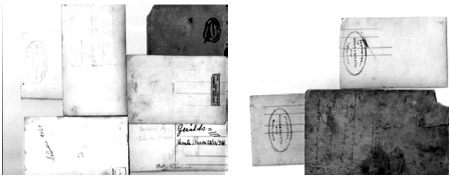

Verso

de fotografias com carimbos e assinaturas de próprio

punho dos fotógrafos – Montes Claros/MG, Década

de 40. Fonte: PAULA, Fabiano Lopes.

As

fotografias autorais tinham a certificação dos

fotógrafos em carimbos impressos, ou mesmo em assinaturas

de próprio punho, que geralmente vinham no verso da

foto, como no caso do Quirino, Foto Rex, C. Gomes. Unicamente

Facella colocava a sua assinatura em seus trabalhos na parte

frontal, geralmente no alto. Francisco Árabe tinha

um carimbo impresso para estampar sua assinatura na foto,

também, na parte frontal.

Antigo

prédio do Colégio Imaculada Conceição,

já demolido – Montes Claros/MG.

Foto: Facella. Fonte: VASCONCELOS, Marta Verônica Vasconcelos

Leite.

Essas

fotografias autorais chegaram aos anos 50 e, aos poucos, cederam

lugar aos fotógrafos amadores, com suas “Kodaks”,

com suas poses descontraídas, motivadas pelo cinema

e pela acessibilidade dos produtos americanos que chegavam

no pós-guerra. Atualmente, o fotógrafo profissional

está restrito a eventos. Hoje todo mundo pode tirar

fotos com aparelhos telefônicos e a fotografia segue

o modismo dos “selfies”(¹) .

Fotógrafos que atuaram em Montes Claros: Antônio

Quirino, Vítor Quirino, Cândido Gomes, Antônio

Quirino de Souza e “Pilgo”, Foto REX de C. Guedes,

Francisco Árabe e Facella. Na segunda metade do século

XX, os mais recentes: Foto Pinto, Rilson, Waldevi, Foto Baby,

Foto Alfi, Foto Gury, que se especializou em retratar crianças

nos grupos escolares e com personagens da Disney. Essas imagens

tornaram-se recorrentes e bastante populares na década

de 60. Depois

Tony foto foi quem passou a fazer o mesmo trabalho mas com

fotos envelhecidas e com cenário e indumentárias

de época. Como a criação dos cursos de

Design e de publicidade uma nova geração de

fotógrafos vem ocupando esse mercado com competência.

Atualmente, na cidade de Montes Claros, o emprego de acervos

fotográficos tem sido bastante utilizado pelos acadêmicos

das várias áreas do conhecimento, que deparam

com dificuldades na medida em que os acervos se encontram

espalhados e nem sempre organizados dentro das novas técnicas

arquivísticas.

O reconhecimento do valor documental da fotografia é

importante para áreas especificas, como arquitetura,

antropologia, etnologia, história social e demais ramos

do saber, pois representam um meio direto de conhecimento

de cenas passadas, possibilitando um resgate da memória

visual como fonte de pesquisa.

_________________________________________________________________

(¹) - Selfie - junção

do substantivo self (em inglês “eu”, “a

própria pessoa”) e o sufixo ie - ou selfy é

um tipo de fotografia de autorretrato, normalmente tomada

com uma câmera digital de mão ou celular com

câmera.

_________________________________________________________________

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

Durante

séculos o homem utilizou-se da câmera fotográfica

para registrar momentos, paisagens, conflitos e manipular

cenas fotográficas, transformando seus objetivos em

imagens. A evolução da técnica, aliada

a informática tem levado a fotografia cada vez mais

distante daqueles primeiros e honestos registros, porém

a mágica de ver um instante eternizado é imutável

e continua a emocionar, documentar e a registrar a vida em

todo o mundo.

O Norte de Minas possui importantes coleções

fotográficas, quase todas em acervos particulares,

acreditamos que instituições públicas

e privadas poderão propor um trabalho conjunto no sentido

de reunir e dar visibilidade a todo esse acervo documental.

Cabe aos historiadores e pesquisadores a tarefa de definir

critérios para organização de bancos

de dados, que deem oportunidade de pesquisar, valorizar fotógrafos

ou autores e divulgar a própria história por

meio da comunicação e expressão no tempo

e no espaço.

Fabiano Lopes de Paula

Marta Verônica Vasconcelos Leite

FONTES

Arquivo DDI- UNIMONTES (Diretoria de Documentação

e Informação).

Arquivos dos autores:Fabiano Lopes de Paula e Marta Verônica

Vasconcelos Leite

REFERÊNCIAS

BORGES, Maria Eliza Linhares. História e fotografia.

Belo Horizonte: Autêntica,

2003.

EDITORA NOVA CULTURAL. Os Grandes Artistas:

Degas - Toulouse Lautrec –Monet.

Coleção Os Grandes Artistas – Romantismo

e Impressionismo. São Paulo: Nova

Cultural, 1991.

FLANDER de Souza.Verônica Alkimin,

(Org). O olhar de Chichico Alkimim. Belo

Horizonte: Ed. B., 2006.

GARÓFALO, Camila. Confira um acervo

com 300 fotos de Henri Cartier-Bresson. 2013. Disponível

em: <https://catracalivre.com.br/geral/dica-digital/indicacao/confira-um-acervo-com-300-fotos-de-henri-cartier-bresson/>.

Acesso em: 23/07/2014.

HEDGECOE, John. O Manual do fotógrafo.

Porto. Ed. Porto, 1997.

KOETZLE, Hans-Michael. Photo Icons – The story behind

the pictures 1827-1991. Taschen, 2005.

KOSSOY, Boris. Fotografia & História.

4ª Ed. São Paulo: Ateiê Editorial, 2012.

MOLECULAR EXPRESSIONS. Joseph Nicéphore Niepce. Disponível

em: <http://micro. magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/niepce.html>.

Acesso em: 23/07/2014.

MOLECULAR EXPRESSIONS. Louis-Jacques-Mandé

Daguerre Disponível em:

<http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/daguerre.html>.

Acesso em: 23/07/2014.

SOUZA, Flander de; FRANÇA, Verônica

Alkmin (Orgs). O Eterno Olhar de Chichico Alkimin. Belo Horizonte:

Editora B, 2005.

SOUZA, Guto. Beijos e Guarda-Chuvas. 2013.

In: Revista Clichê. Disponível em:

<http://www.revistacliche.com.br/2013/03/beijos-e-guarda-chuvas/>.

Acesso em: 23/07/2014.

MEU

GURI

Olha

aí, olha aí, olha aí o meu Guri!

Nestas palavras o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda

nos fala de uma mãe favelada que se orgulha de um filho

menor de idade, que se levanta cedo e vai pra rua, dizendo

para a mãe que “vai trabalhar”. Ela na

sua santa ignorância acredita e sente-se feliz ao constatar

que o filho chega em casa trazendo, rádio gravador,

baterias, pneus, colares e correntes de ouro, que “haja

pescoço para pendurar”. Nem por sonho, essa mãe

desconfia que seu filho é um bandido ainda em formação.

Que os objetos trazidos por ele são produtos de furtos

e que aquele filho de quem tanto ela se orgulha é um

ladrão que a escola da bandidagem já o consagrou

PHD no mundo do tráfico, do crime e da corrupção

na sua curta infância.

Foi chocante o documentário que o Fantástico

exibiu no último domingo. Acredito que o Brasil inteiro

ficou estarrecido com as cenas e depoimentos mostrados. É

a dura do que se passa no nosso país. A falta de emprego,

escolas, alimentação, enfim de uma vida digna

para

esses

brasileirinhos que muitas vezes não chegam aos dezoito

anos de idade, mas que muitos desses têm um título

de eleitor para servir de escada para os políticos

sem escrúpulos.

Assisto religiosamente as sessões da TV Senado e posso

constatar que, apenas meia dúzia de gatos pingados

se preocupa com o menor abandonado.

Viajando para a Europa pude observar em Madrid a criança

que for encontrada no horário escolar, fora de aula,

é conduzida a um abrigo e seus pais são obrigados

a pagar, ou melhor, prestar serviços ao Estado.

E no Brasil, essas crianças tem pais? Muitos não

conhecem a mãe, e alguns deles apenas fala de uma tia

como coisa muito remota.

É o retrato vivo de um Brasil jogado para o escanteio,

onde o dinheiro “sujo” fala mais alto, onde as

autoridades pouco se preocupam com o futuro das nossas crianças.

A mãe do “Guri” de quem falei no início,

um dia encontra-o estendido no chão com a boca cheia

de formigas e os olhos arregalados para o céu como

se estivesse a pedir justiça para os que ficaram.

É isso aí!

A

ESCRAVIDÃO REMEMORADA

Acabo

de ler o primeiro livro da trilogia: Escravidão, do

jornalista e historiador Laurentino Gomes. Autor dos best

sellers 1808, 1822 e 1889. “O Brasil tem seu corpo na

América e sua alma na África”, afirmava

no final do século XVII o padre jesuíta Antônio

Vieira”. Essa é uma frase profética que

se torna cada vez mais verdadeira. Maior território

escravocrata do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu

aproximadamente 5 milhões de escravos cativos africanos,

40% do total de 12,5 milhões embarcados como animais

de carga para a América ao longo de três séculos

e meio. Como resultado desta agressão histórica

ao povo africano, o nosso país tem hoje a maior população

negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria.

Foi também, entre os países do novo mundo, o

que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico lucrativo

de pessoas e o último a abolir o cativeiro, por meio

da Lei Áurea de 1888- quinze anos depois de Porto Rico

e dois depois de Cuba. Experiência mais determinante

na história brasileira, a escravidão teve um

impacto profundo na sociedade, na cultura e no sistema político-econômico

que deu origem ao país

após a independência. Nenhum assunto é

tão importante e tão definidor da nossa identidade

nacional. Ao estuda-lo Laurentino Gomes anos ajuda a explicar

o que fomos no passado, o que somos hoje e também o

que seremos daqui para a frente. Recordo que o antropólogo

montes-clarense afirma que somos uma Nova Roma, fruto da alma

do negro, do branco e do índio, que transformou o Povo

Brasileiro em uma miscigenação de força

e acolhimento.

“Escravidão” atingirá 1.500 páginas

(toda a trilogia). O segundo volume está agendado para

2021 e trata do auge do tráfico, motivado pela febre

do ouro em Minas Gerais com ênfase em Vila Rica e Diamantina.

O terceiro e último vai tratar do tráfico ilegal,

o movimento abolicionista brasileiro e o encerramento da escravatura.

“O Brasil tem de enfrentar o racismo a sério

se quiser se tornar um país decente”, diz. “Até

hoje, fechou os olhos para a escravidão para esconder

a culpa dos governantes e da Igreja”. Por isso, outro

mito que cai é o da benevolência da escravidão

no Brasil, o país que “acolheu” o maior

número de escravos de 1535 a 1867: mais de 5 milhões.

Daí deriva outro mito, divulgado pelos historiadores

de que houve confrontos entre escravos e senhores de engenho.